パッと読むためのもくじ

はじめに|「また夜に食べてしまった…」を卒業したい人へ

寝る前になると、つい何かを食べたくなる。

寝る前になると、つい何かを食べたくなる。

これは単なる“意志の弱さ”ではなく、体質(ドーシャ)の乱れや感情の影響で自然に起こる反応なのです。

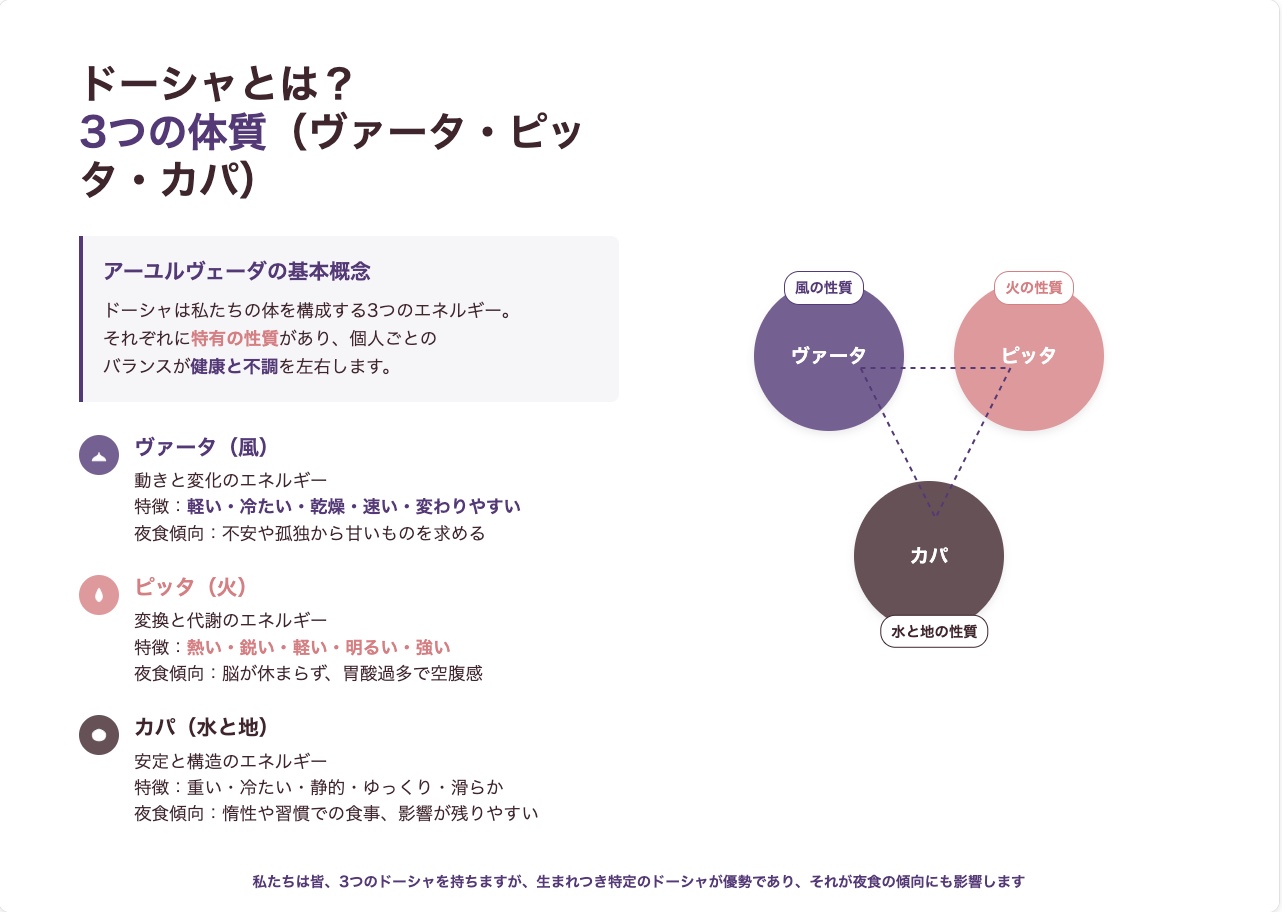

アーユルヴェーダでは、私たちの体質を「ヴァータ・ピッタ・カパ」に分け、それぞれに食欲の現れ方、消化力、感情の動き方に傾向があると考えます。

この記事では、夜食がやめられない原因をドーシャ別に掘り下げ、やめるための実践的な方法と代替食、翌朝のリセット法まで丁寧に解説します。

アーユルヴェーダの基本|なぜ夜の食事は注意が必要?

アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」を非常に重視します。

アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」を非常に重視します。

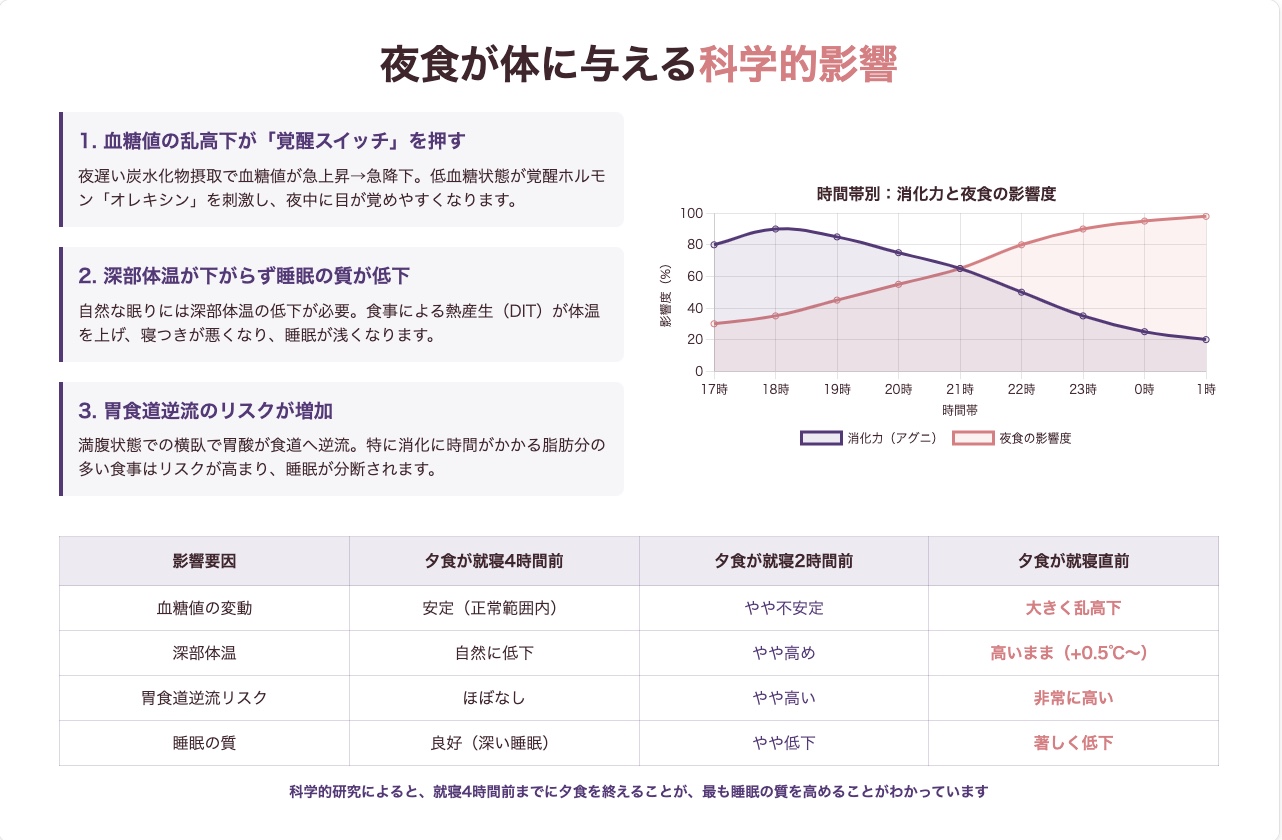

夜はアグニが最も弱くなる時間帯。この時間帯に食べたものはアーマ(未消化)になりやすく、以下の不調を招くとされます。

- 翌朝のだるさ・便秘・肌荒れ

- 睡眠の質の低下

- 代謝の乱れ・太りやすくなる

古典にも「夜9時以降の飲食は心身の不調を招く」と記されています(出典:Charaka Samhita)。

ドーシャ別|夜食したくなる原因と“やめるヒント”

ヴァータ(Vata):不安・孤独で“食べて落ち着きたい”

原因

情緒が不安定で、スナックや甘いものに手が伸びる傾向。温かさ・安心を食べ物で得ようとする。

やめ方のヒント

- 寝る前のルーティンを作る(例:白湯+読書+オイルマッサージ)

- 温かい食事を夕食で摂る(汁物・炭水化物)

- 不安感を抑えるハーブティー(アシュワガンダ、フェンネル)

ピッタ(Pitta):脳が“オフ”にならず活動が止まらない

原因

知的活動を続けすぎて脳がヒートアップ。

胃酸過多による空腹感、イライラを伴うことも。

やめ方のヒント

- PCやスマホを21時にOFF。静かな時間を意識的に作る

- ピッタ鎮静系の食事(冷却効果のある食材、辛味・刺激を避ける)

- 寝る前はローズウォーターやミントティーでクールダウン

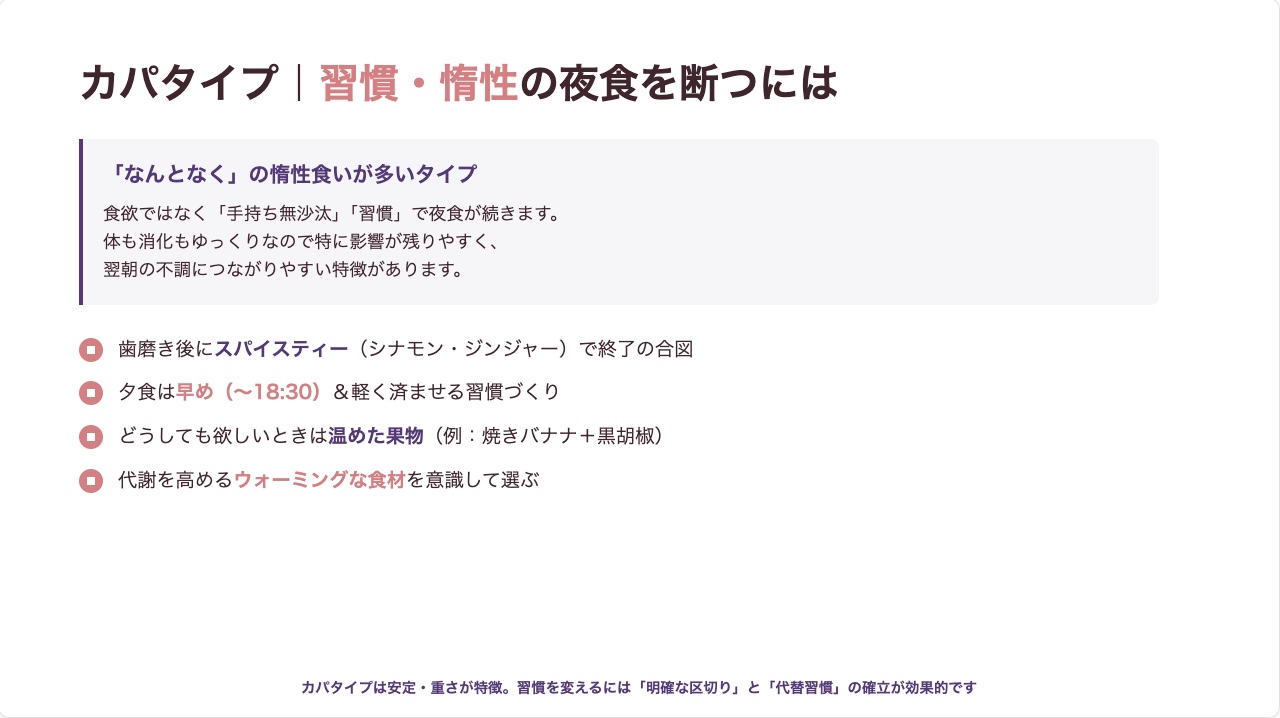

カパ(Kapha):なんとなくの“惰性食い”が多い

原因

食欲ではなく「手持ち無沙汰」「習慣」で夜食が続く。

体も消化もゆっくりなので特に影響が残りやすい。

やめ方のヒント

- 歯磨き後にスパイスティー(シナモン・ジンジャー)で終了の合図

- 夕食は早め(〜18:30)&軽く済ませる

- どうしても欲しいときは“温めた果物”(例:焼きバナナ+黒胡椒)

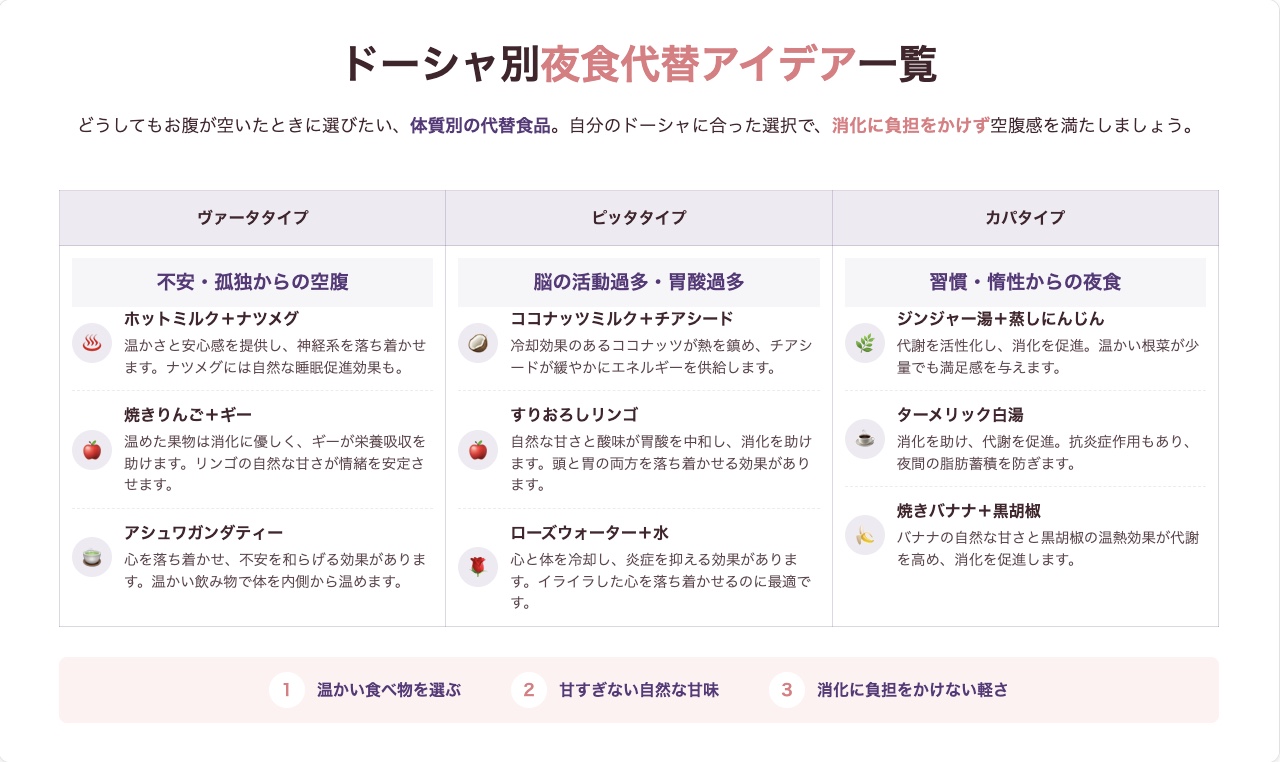

どうしてもお腹がすいたときの代替案(ドーシャ別)

| ドーシャ | 代替アイデア |

|---|---|

| ヴァータ | ホットミルク+ナツメグ、焼きりんご+ギー |

| ピッタ | ココナッツミルク+チアシード、すりおろしリンゴ |

| カパ | ジンジャー湯+蒸しにんじん、ターメリック白湯 |

※すべて「温かく」「甘すぎず」「消化しやすい」ことがポイントです。

夜食してしまった翌朝のリセット習慣

- 起床後に白湯をゆっくり飲む(胃腸をリセット)

- 舌掃除でアーマチェック&排出

- 朝食は果物orキチュリ(軽くて消化が早いもの)

- 散歩や軽いストレッチで代謝を上げる

- 昼をメインに、夜を軽く(リズムの再構築)

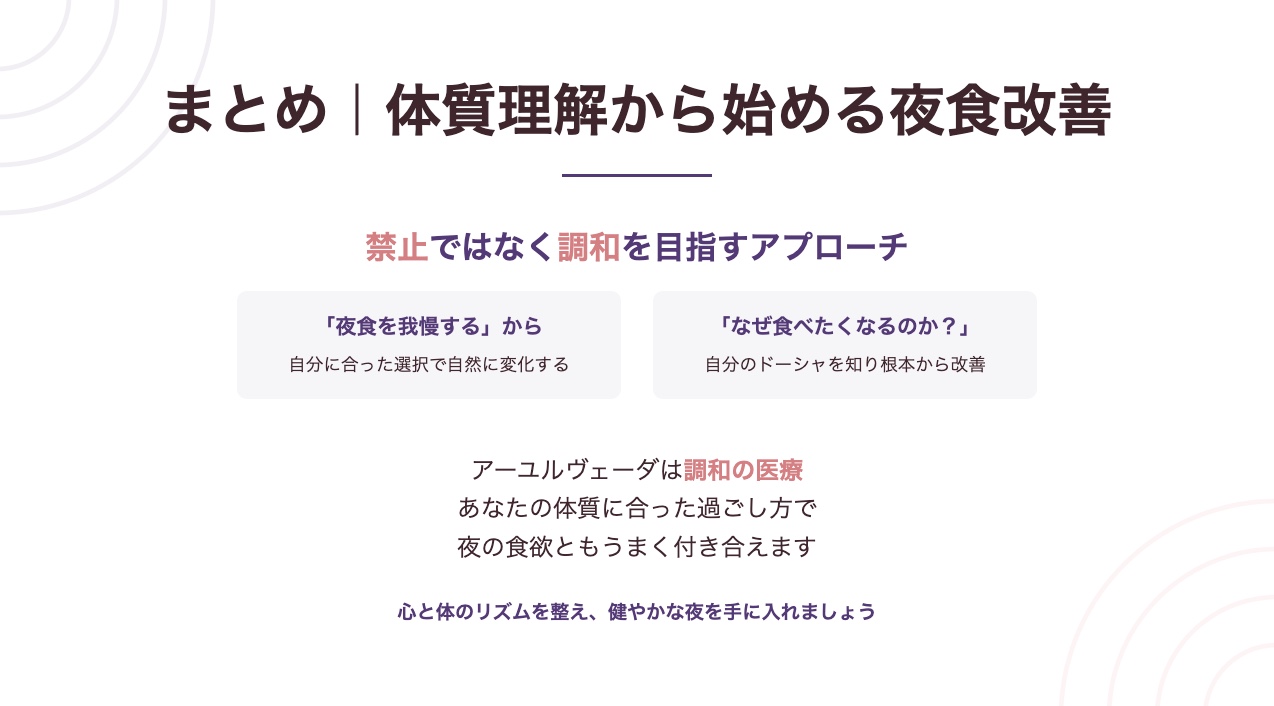

まとめ:やめ方は“制限”ではなく、“体質理解”から

「夜食を我慢する」のではなく、「なぜ食べたくなるのか?」を知ることで、自分に合った自然な対策ができるようになります。

アーユルヴェーダは“禁止”ではなく、“調和”の医療。

あなたのドーシャに合った過ごし方を知れば、夜の食欲とうまく付き合っていけます。

参考リンク

Sri Sri Ayurveda Hospital – Sleep and Diet

LifeSpa – Ayurvedic Night Eating Guide

NCBI – Chrononutrition and Late Eating