はじめに|睡眠が脳疲労の回復に欠かせない理由

「よく寝たはずなのに、頭がぼんやりする」「集中できない、決断できない」

そんな経験、ありませんか?

現代社会に生きる私たちは、常に情報の波にさらされ、脳は想像以上に酷使されています。

そして、脳の疲労(脳疲労)は“寝れば治る”という単純なものではありません。

この記事では、科学的な視点から“睡眠”と“脳疲労”の関係を解説し、脳をしっかり休ませる睡眠習慣のつくり方まで詳しくご紹介します。

脳疲労とは?睡眠不足で悪化する“脳の過労”

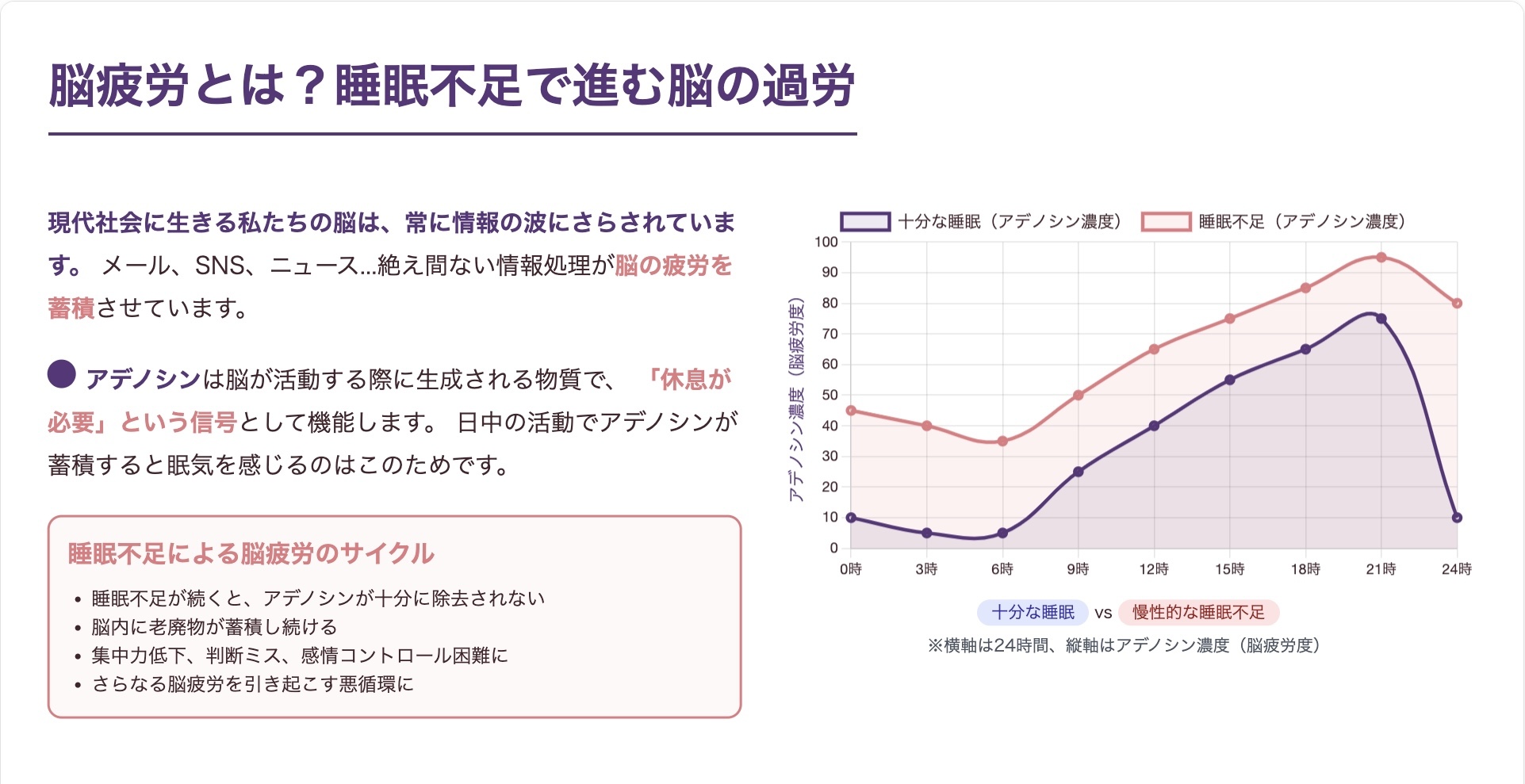

アデノシン蓄積と「脳の休息信号」

脳が活動するとエネルギーが消費され、同時に老廃物が発生します。

その一つが「アデノシン」という物質。これは神経活動が活発になると蓄積し、

やがて「眠気」を引き起こす信号として働きます。

しかし、睡眠不足が続くとアデノシンが過剰に残り、疲れたまま活動を強いられる=脳疲労状態になります。

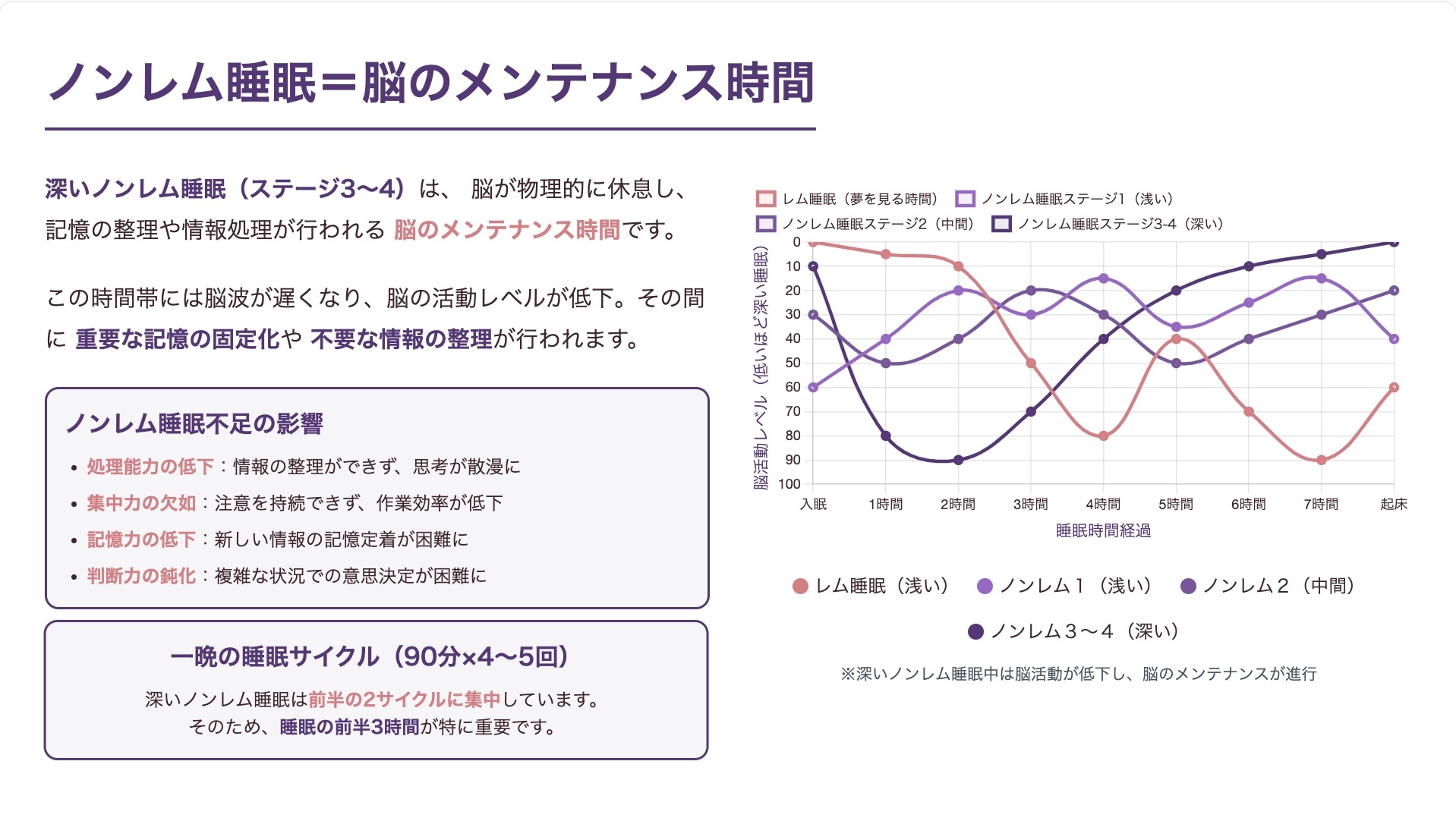

ノンレム睡眠は“脳のメンテナンス時間”

深いノンレム睡眠(特にステージ3〜4)では、脳が物理的に休息し、記憶や情報処理が行われます。

この時間が不足すると、脳は整理・回復ができず、「処理能力の低下」「集中力の欠如」を招きます。

科学が証明する「睡眠=脳疲労回復」の仕組み

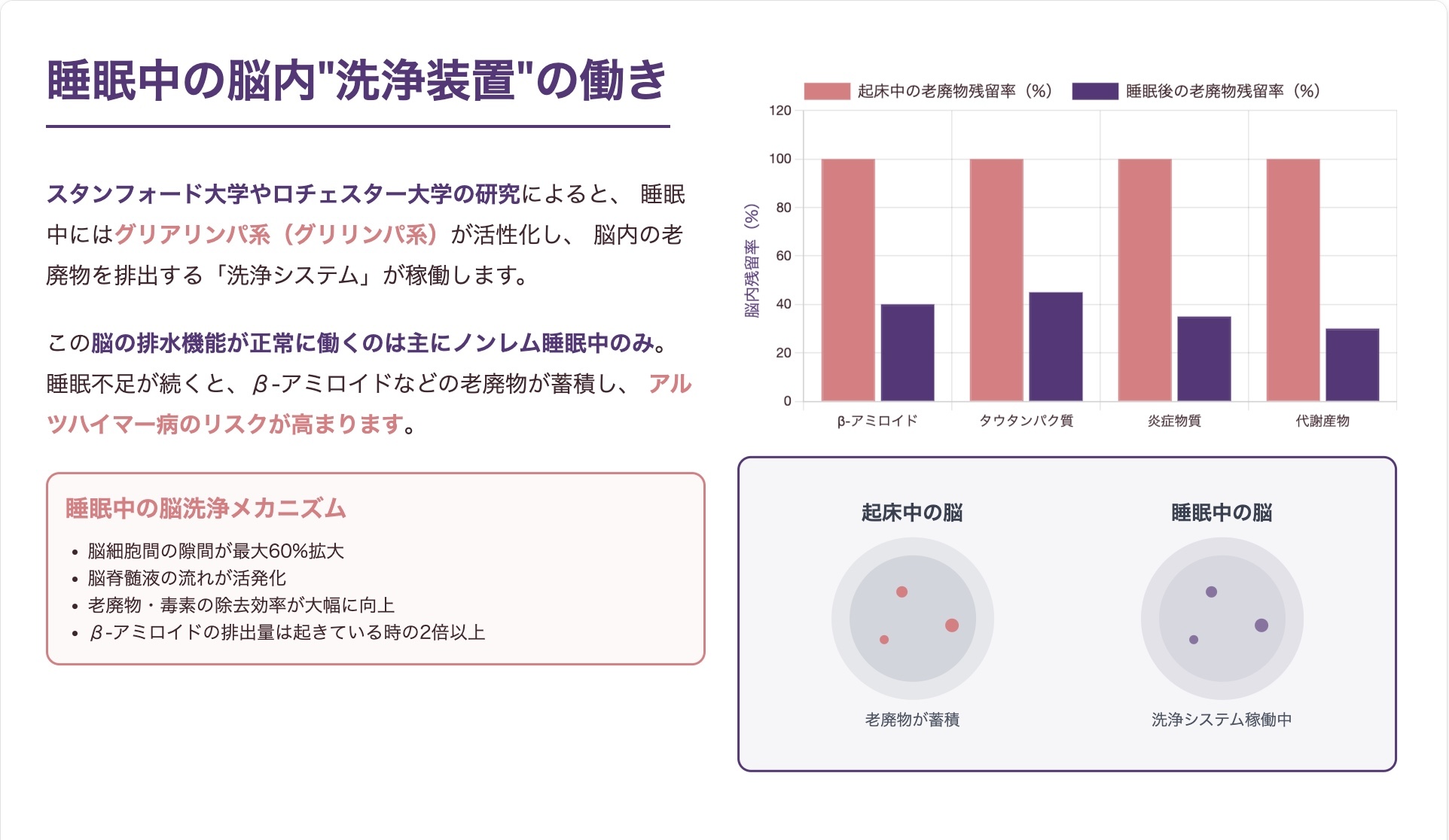

脳の“洗浄装置”が稼働する

スタンフォード大学やロチェスター大学の研究によると、睡眠中、脳のグリリンパ系が活性化し、β-アミロイドや老廃物を排出することが判明しています。

この“脳の排水機能”が正常に働くのは、ノンレム睡眠中のみ。

睡眠不足が続くと、老廃物が蓄積し、アルツハイマー病のリスクも高まります。

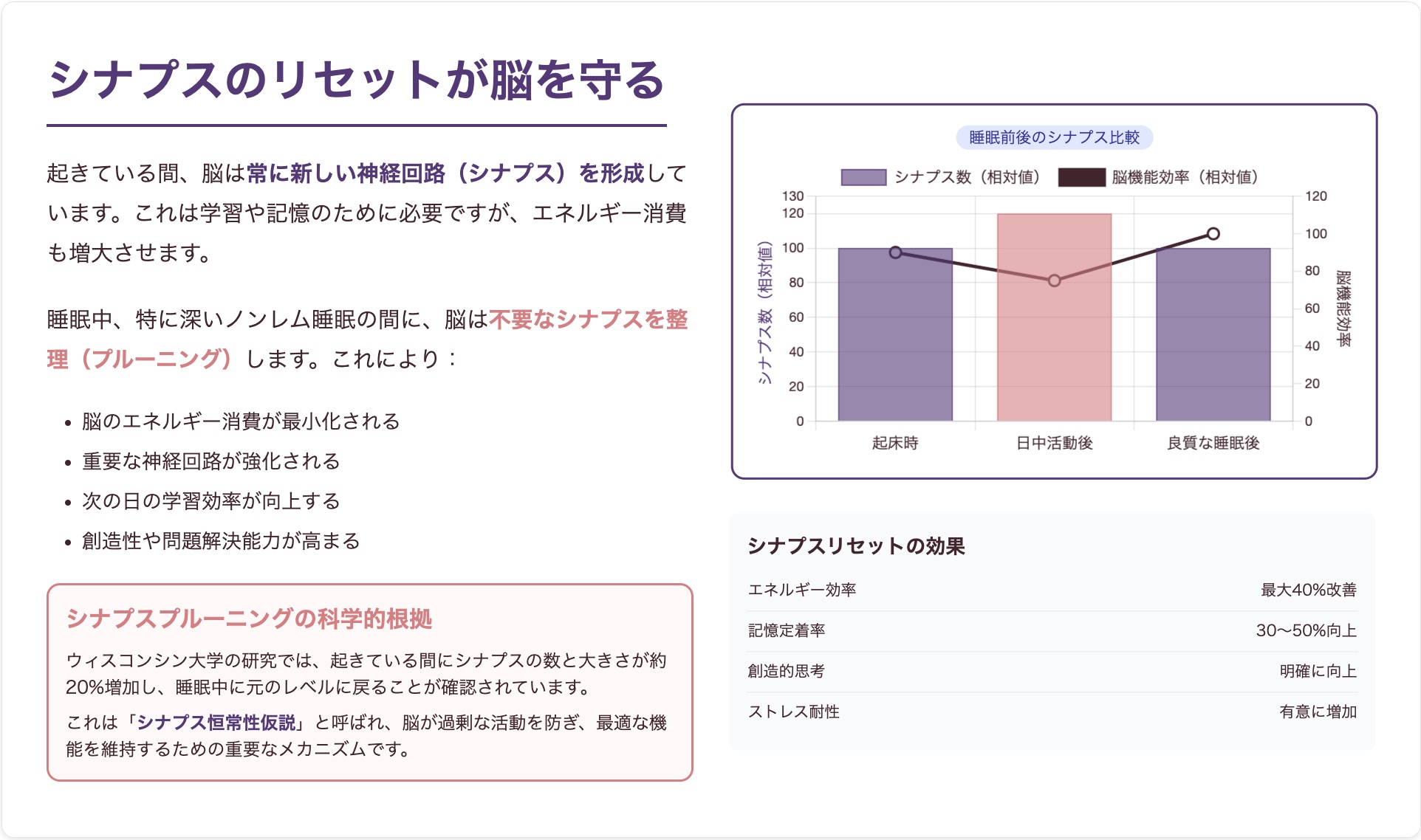

シナプスのリセット=過剰活動を防ぐ

起きている間に形成された神経回路(シナプス)は、睡眠中に不要なものが整理されます。

この「シナプスのプルーニング」により、脳のエネルギー消費を最小化し、次の日の学習効率や創造性が向上します。

睡眠不足が“脳構造”そのものに影響

慢性的な睡眠不足は、MRIで「前頭前野(思考・判断)や海馬(記憶)の灰白質の減少」が確認されています。

記憶力の低下、感情制御力の喪失も起こりやすくなります。

脳疲労が引き起こす身体と心のトラブル

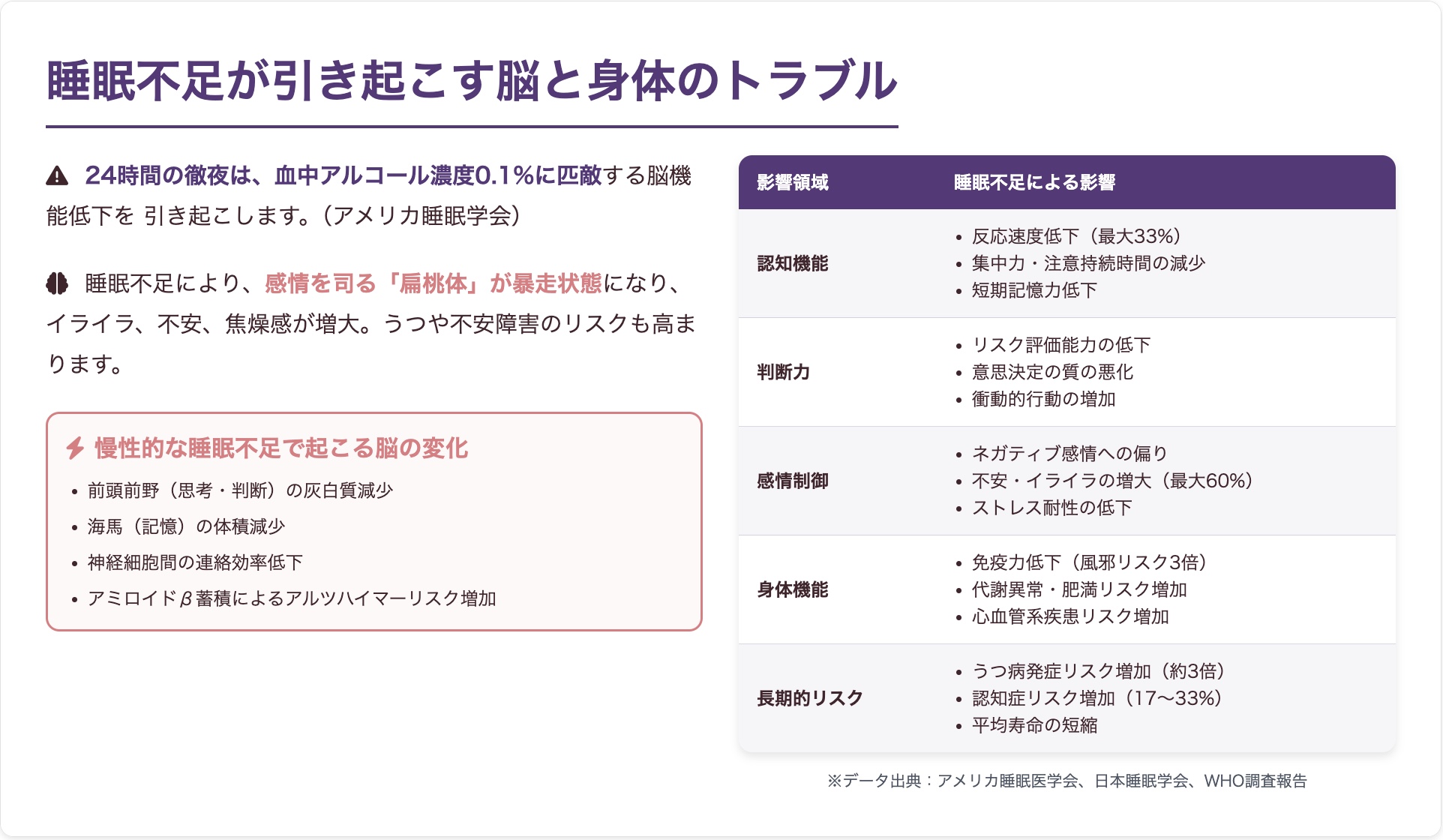

注意力・判断力の著しい低下

24時間の徹夜は、血中アルコール濃度0.1%の酩酊状態に匹敵するほど、脳の反応速度と判断力が落ちると研究で示されています(アメリカ睡眠学会)。

車の運転や会議中の重大な判断ミスにつながる可能性があります。

メンタルの崩壊、感情の暴走

脳疲労がたまると、感情を司る「扁桃体」が暴走状態に。

イライラ、不安、焦燥感が増し、うつ・不安障害・燃え尽き症候群を招く引き金になります。

実証データで見る睡眠と脳疲労の関係性

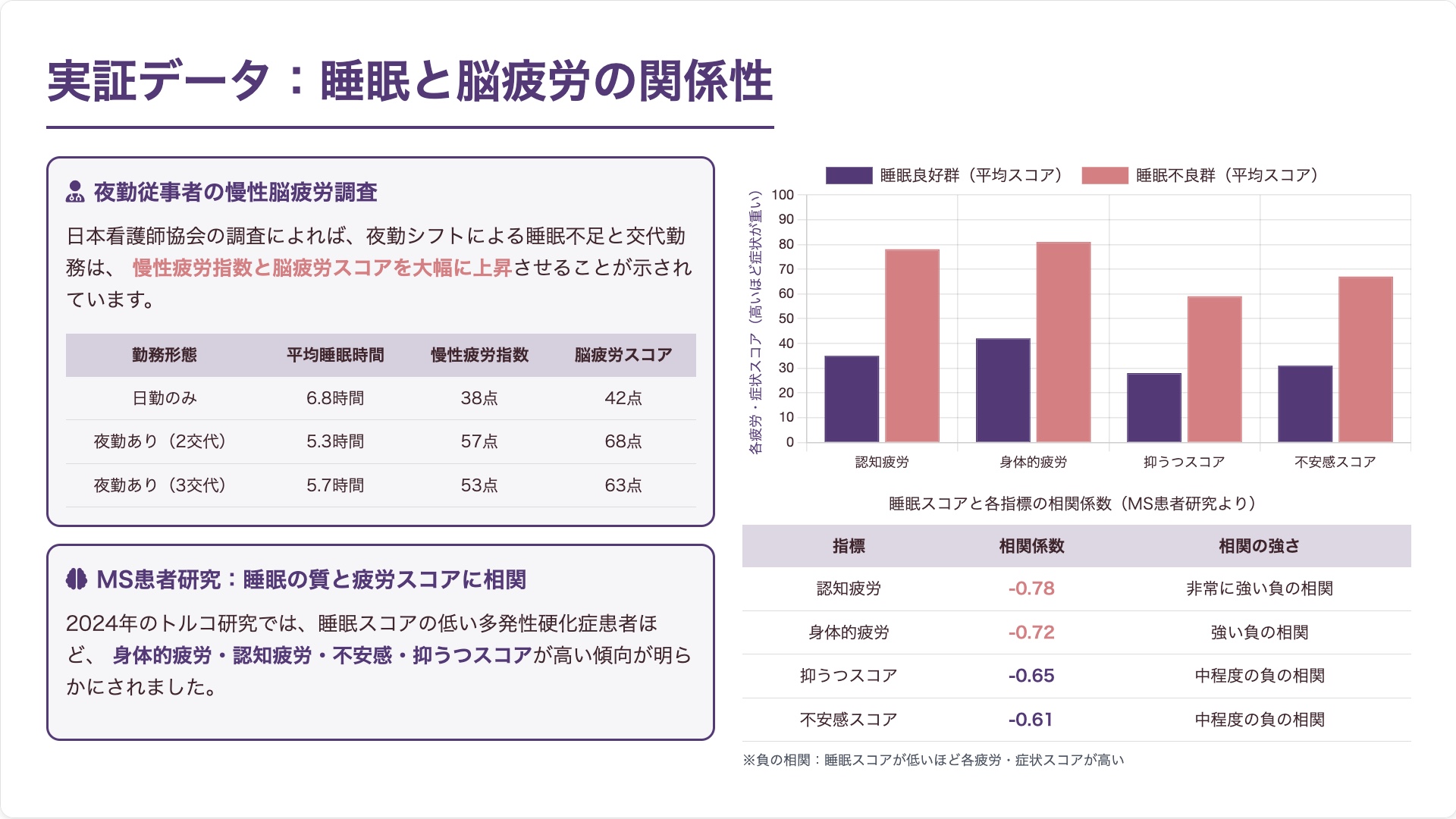

夜勤従事者の慢性脳疲労調査

日本看護師協会の調査によれば、夜勤シフトによる睡眠不足と交代勤務は、慢性疲労指数と脳疲労スコアを大幅に上昇させることが示されています。

MS患者研究:睡眠の質と疲労スコアに相関

2024年のトルコ研究では、睡眠スコアの低い多発性硬化症患者ほど、「身体的疲労」「認知疲労」「不安感」「抑うつスコア」が高い傾向が明らかにされました。

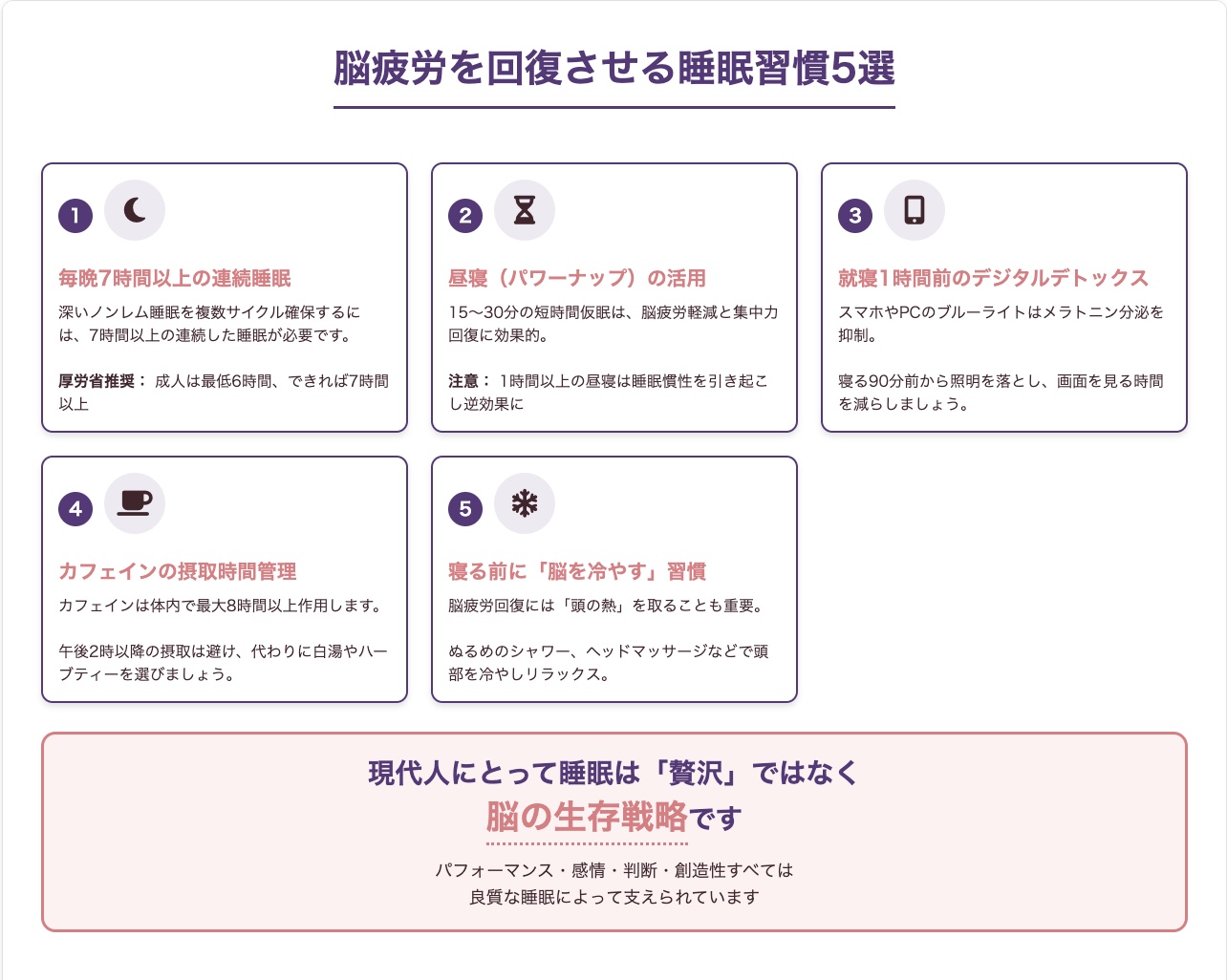

脳疲労を回復させる「睡眠習慣」5つのポイント

毎晩7時間以上の連続睡眠をとる

厚生労働省のガイドラインでも、「成人は6時間以上、できれば7時間以上」が推奨されています。

深いノンレム睡眠を複数サイクル確保するためには、少なくとも7時間の確保が重要です。

昼寝(パワーナップ)を活用する

15〜30分の仮眠は、脳疲労の軽減・集中力の回復に非常に効果的。

ただし、1時間以上寝てしまうと“睡眠慣性”が起こり逆効果になることも。

就寝1時間前のデジタルデトックス

スマホやPCのブルーライトは、メラトニン分泌を抑制し、眠気を妨げます。

寝る90分前から照明を落とし、デジタルデトックスを心がけましょう。

カフェインの摂取時間を見直す

カフェインは体内で最大8時間以上作用します。

午後2時以降の摂取は避け、代わりに白湯やハーブティーを。

寝る前に「脳を冷やす」習慣を

脳疲労を回復するには「頭の熱」を取ることも重要。

オイルマッサージやシロダーラなどの脳ケア療法も、有効な手段です。

まとめ|眠りを変えれば、脳の疲労は抜けていく

現代人にとって、睡眠は「贅沢」ではなく「脳の生存戦略」です。

私たちのパフォーマンス、感情、判断、創造性すべては、良質な睡眠に支えられています。

寝ることで脳がリセットされる仕組みは、今や多数の科学的エビデンスによって証明されています。

今日から“脳を労る睡眠”を意識してみませんか?

コメント