「アーユルヴェーダ(Ayurveda)」は、サンスクリットで「生命(āyus)」+「知識(veda)」を意味します。

これは単なる民間療法ではなく、5000年以上の歴史を持つ伝統医療体系です。

この記事では、アーユルヴェーダの起源から世界的医療体系としての現在までを、医学的視点と文化的視点で理解できるように解説します。

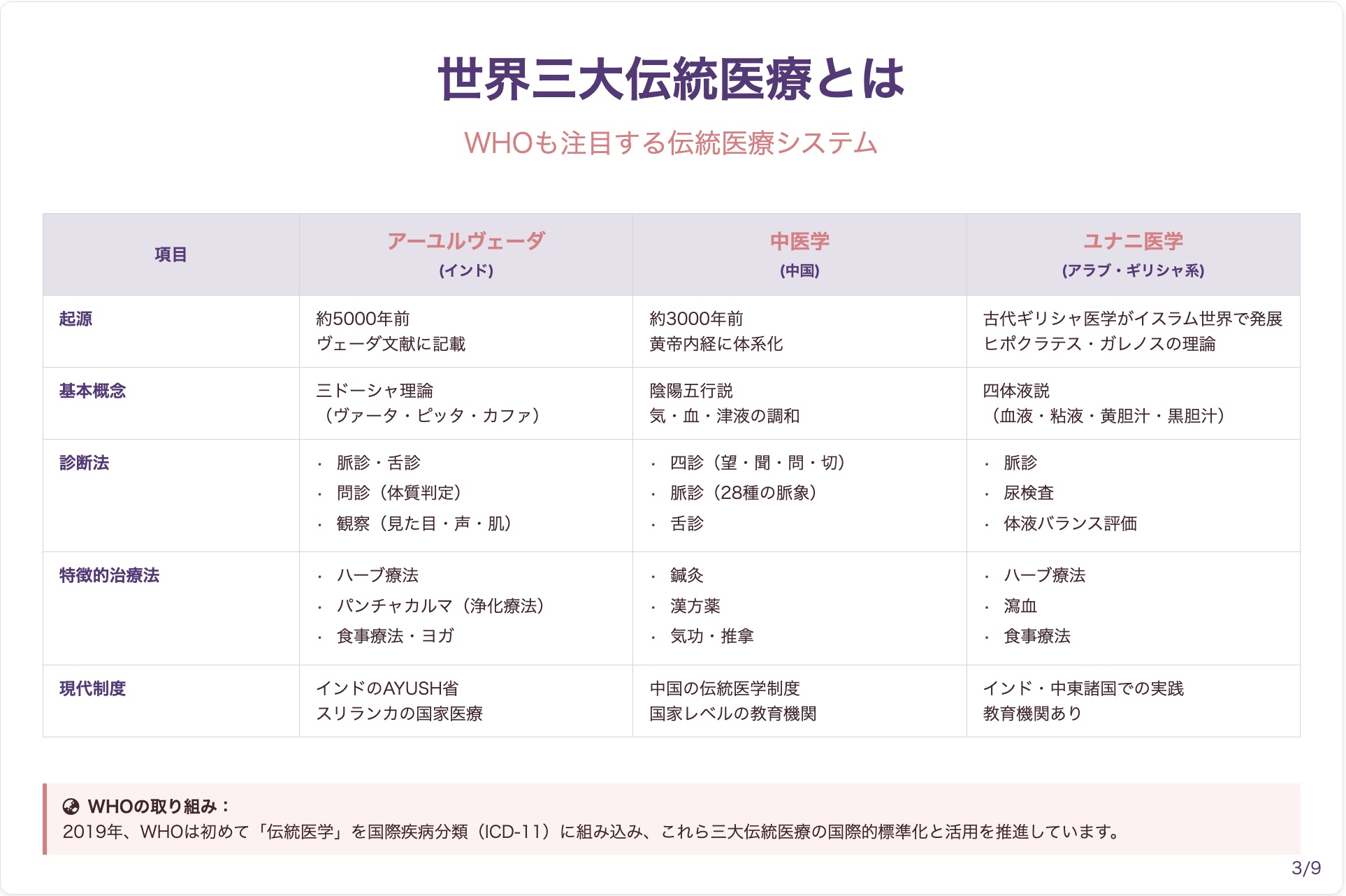

世界三大伝統医療の一角

- アーユルヴェーダ(インド)

- 中医学(中国)

- ユナニ医学(アラブ・ギリシャ系)

特にアーユルヴェーダは、「予防・自然調和・生活習慣改善」に強く根ざした医療として、古代から人々の健康を支えてきました 。

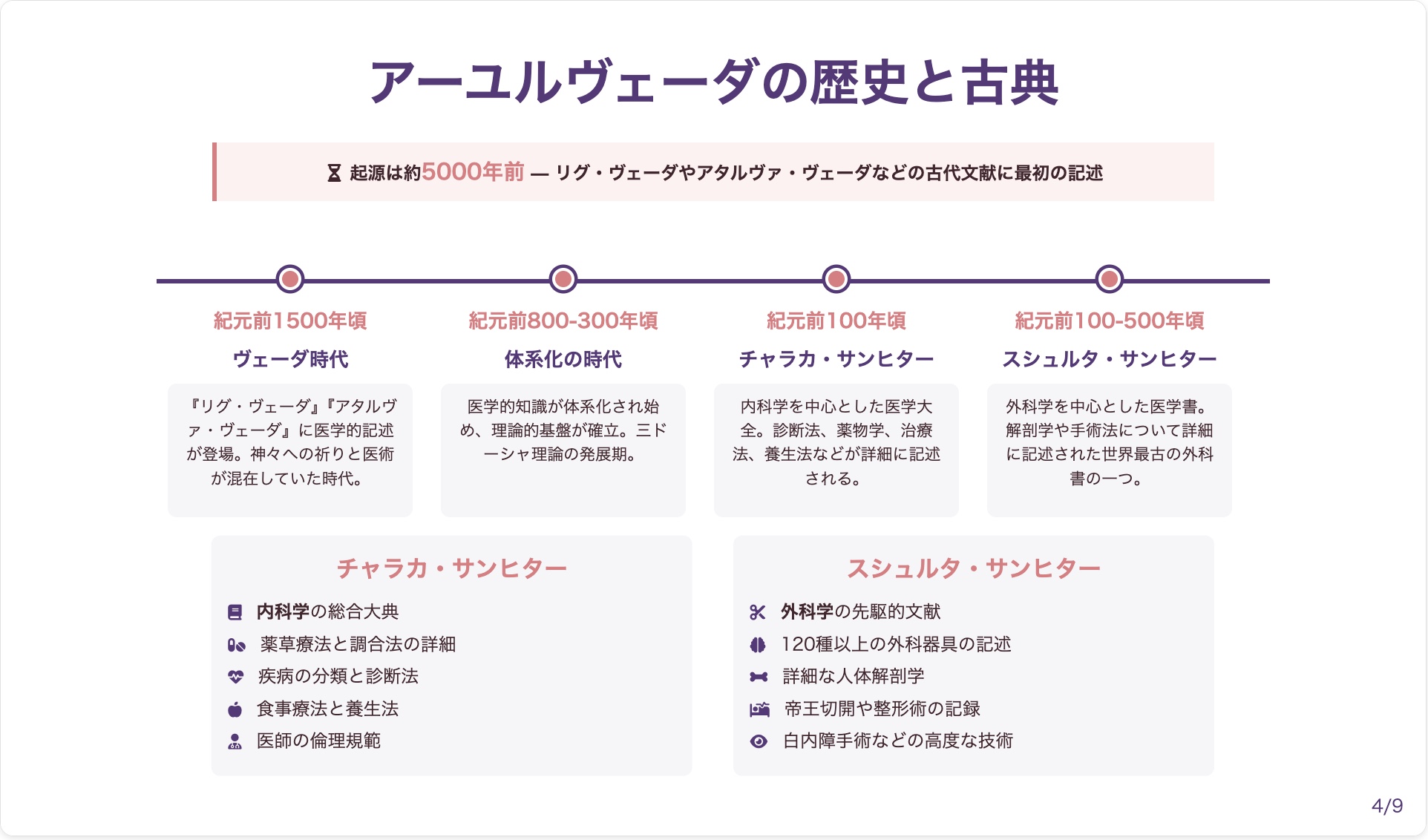

5000年前の起源と古典テキスト

アーユルヴェーダの知見は、『リグ・ヴェーダ』『アタルヴァ・ヴェーダ』に見られ、その後以下の医典で体系化されました。

- チャラカ・サンヒター(内科・全身論)

- スシュルタ・サンヒター(外科・解剖学・外傷)

特にスシュルタには、帝王切開や整形術の記述が存在し、古代から高度な医術があったことを示しています 。

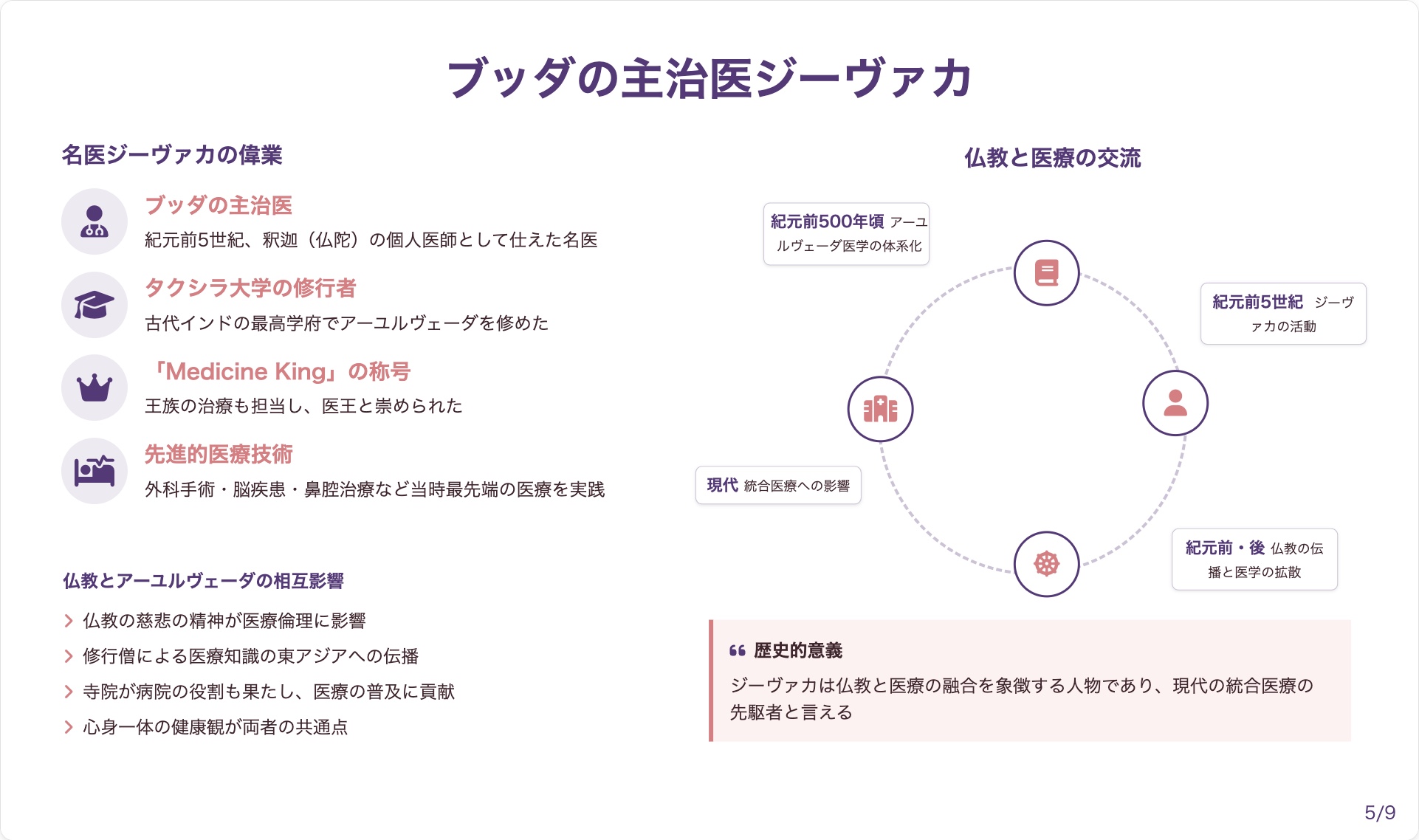

ブッダの主治医“ジーヴァカ”はアーユルヴェーダ医

紀元前5世紀、釈迦(仏陀)の個人医師であったジーヴァカ・コーマラバッチャは、アーユルヴェーダの修行者で、タクシラ大学で学んだ名医でした。

- 「Medicine King」と呼ばれる名医として、王族やブッダ自身を治療

- 外科手術・脳疾患・鼻腔治療なども行う先進的医師だった

- 仏教と医療の交流を象徴する存在であり、現代治療体系にもその影響が続いている

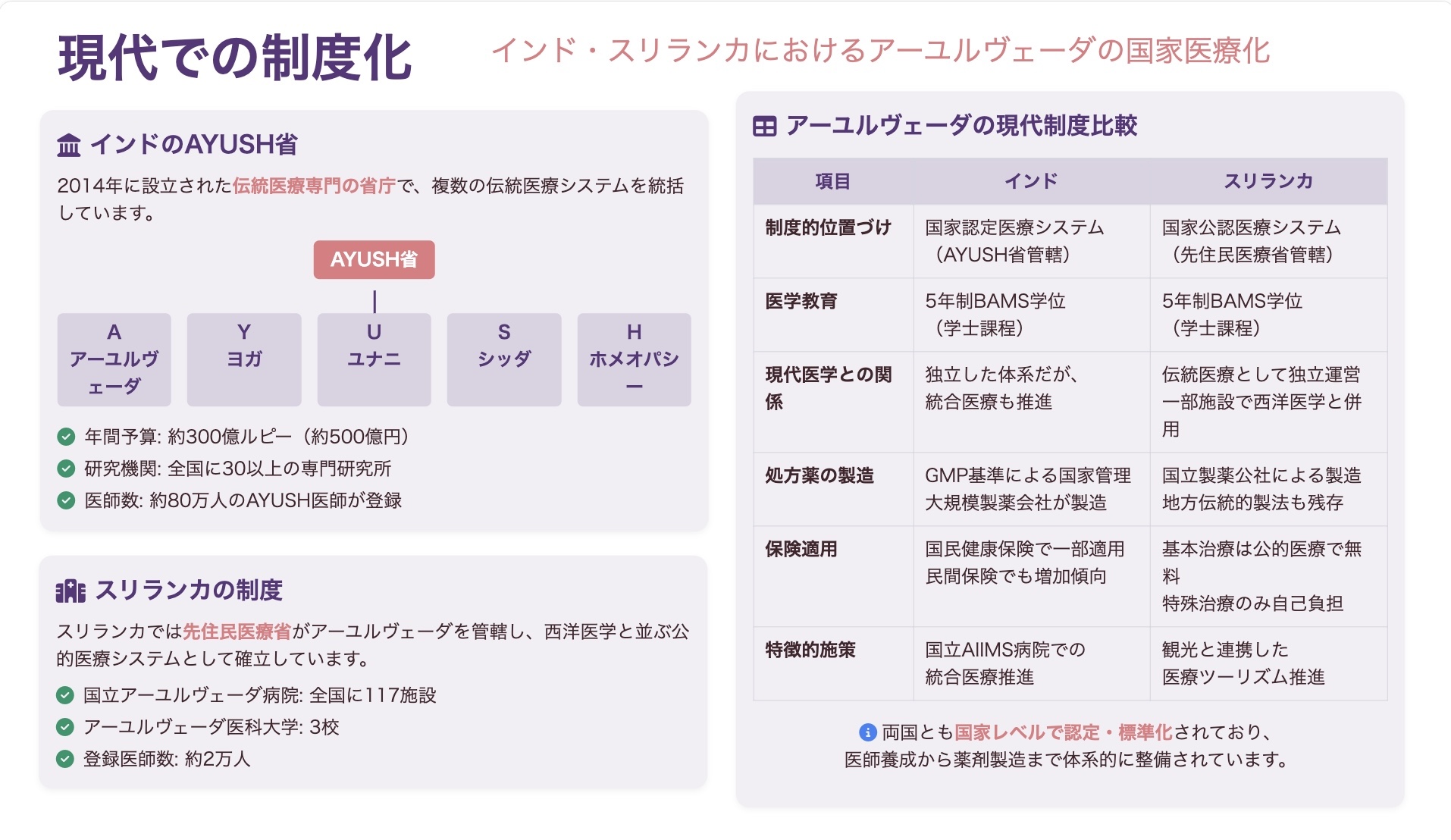

現代インド・スリランカでの制度化

現在、アーユルヴェーダは国家医療として制度化されています。

- インドには 「AYUSH省」(Ayurveda, Yoga – Unani, Siddha, Homeopathy)がある

- スリランカでも国認可のアーユルヴェーダ病院や教育機関が存在

これは、「伝統医療と西洋医療の統合」に向かう世界的な潮流の一端を示しています。

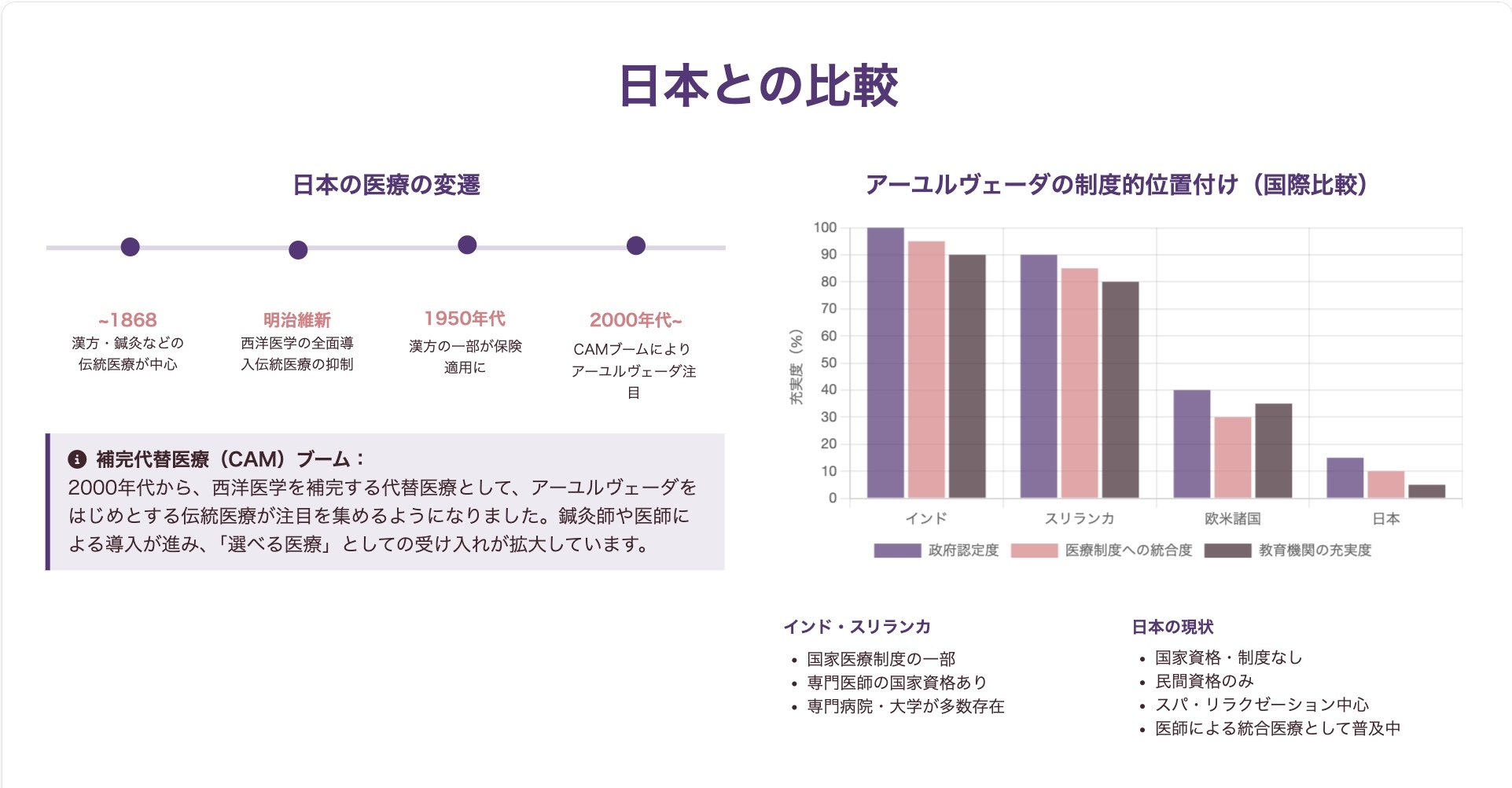

日本との比較:西洋医学一辺倒の背景

日本は明治維新以降、西洋医学を主流とし、伝統医療は抑制されてきました。

しかし「補完代替医療(CAM)」ブームにより、アーユルヴェーダも鍼灸師や医師による導入が進んでおり、日本でも“選べる医療”としての受け入れが広がりつつあります。

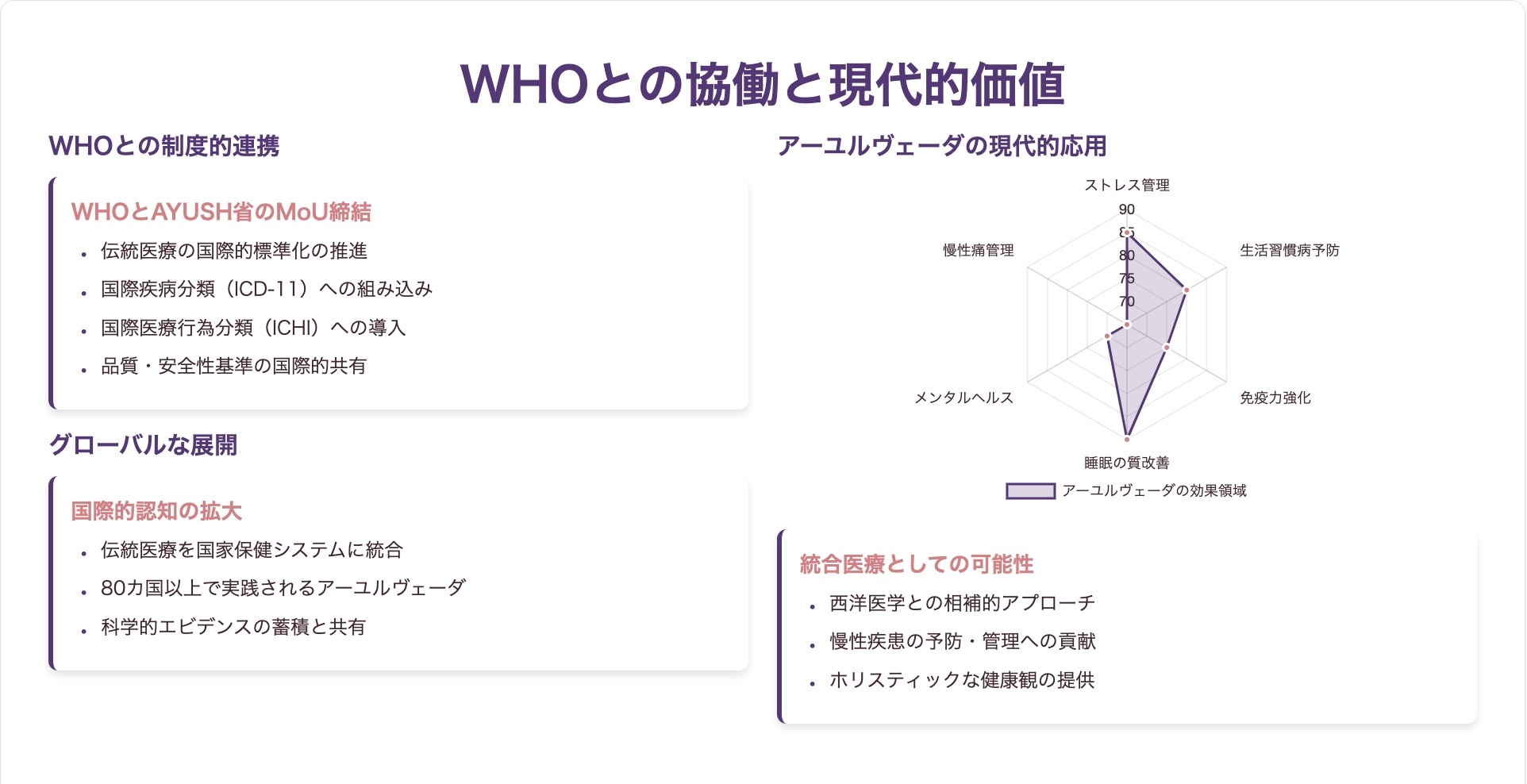

WHOとの協働:グローバルスタンダードへ

最近では、インドAYUSH省とWHOによるMoU締結が行われ、国際的な医療分類(ICHI等)への組み込みや標準化が期待されています。

世界的にも「伝統医学の制度的活用」が新たな保健資源として注目されています。

アーユルヴェーダの現代的価値と可能性

- ストレス、不眠、PMS、更年期、生活習慣病などに対し、食・呼吸法・オイルマッサージ・瞑想を総合的に提案

- 現代医学との統合治療にも適したアプローチ

- 国家的支援と学術的研究が後押しし、世界的にリスペクトされつつある医学体系となっている

まとめ:選べる医療としてのアーユルヴェーダ

アーユルヴェーダは、「古くて新しい医学」として、長い歴史と現代の制度に支えられています。

5000年以上の時間をかけ、今なお多くの文化圏で尊ばれるこの医学は、日本でも「補完医療」「予防医学」として注目されています。

まずは知ることから始め、適切な形で日々の暮らしに取り入れてみましょう。

コメント